關於本展

層疊的海平線

台北作為邊界與想像的交會點

「海平線」不僅是視覺上的界線,更是歷史、政治、文化層層堆疊的隱喻。

2025年臺北數位藝術節題名將「海平線」一詞延伸為數位世界邊線的意象,我們每日浸淫在數位圖像裡,浮浮沉沉在資訊洪流當中,海平線它並非一個絕對數值可定義的線,而是端看觀者所處的位置、觀點、資料庫所能觸及的極限,也藉此希望觀眾欣賞作品,能從人文歷史的觀點同時關照影像機具、網路資料庫如何決定我們所看到的邊界。

呼應命題,本次展覽以大稻埕碼頭作為核心場域出發,其獨特的地理位置本身就充滿了符號意義。它不僅位於雙北兩河交匯處,更見證了往昔台灣與世界船隻貿易的頻繁互動。時至今日,大稻埕依然承載著城市發展的歷史記憶,其作為「邊界」的意涵,從未消失,只是從貨物轉運,延伸至當代資訊文化、世界旅人來往流動的驛站。

在全球化與數位化浪潮下,實體邊界與虛擬邊界的概念日趨模糊。國家疆域、文化藩籬、個人隱私等傳統意義上的「邊界」,正面臨前所未有的挑戰與重塑。本次展覽希望透過藝術家的視角,深入探討這些「層疊」的邊界如何影響我們的感知與存在。

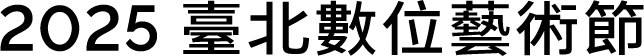

「層疊的海平線」不僅是一場藝術的盛宴,更是一場深度的思辨之旅。本屆參展藝術家王連晟、李鍵、林.索科謙李納、林汶澤、湯雅雯、黃翰柏、蔡宜婷,從個人經驗與城市治理兩種視角切入,於大稻埕碼頭與金車文藝中心承德館兩地展出,共同思考當代自然與政治邊界之間的複雜關係。透過結合地景的科技藝術、多頻道錄像、互動光影計畫等多元形式,以藝術詩意與科技巧思,點亮臺北舊城區。

邁向第20屆的臺北數位藝術節,自2006年開辦以來已成為每年數位藝術嘉年華會,匯聚國內外數位藝術創作能量,在高科技發展重鎮的台灣,展現人文與創意思惟。期待透過作品引導觀眾共同探索台灣在全球變局中的獨特位置,理解邊界在個人與集體經驗中的多重意義,並重新想像未來無限可能的海平線。

作品

大稻埕碼頭廣場

王連晟 Lien-cheng Wang

〈球型-太陽 Sphere–sun〉作品介紹

〈球型-太陽〉是一個創作計畫的一部分。藝術家撰寫了一個可設定關鍵字的程式,連上搜尋引擎,將圖片即時運算成影片並自動校正位置,讓物件集中在畫面中間。此版本的關鍵字為球型與太陽。

搜尋引擎上的圖片都是人們所上傳,搜尋結果代表著所有人對這個詞彙的想像與共同經驗。然而,將這些圖片並置在一起又產生一種陌生的身體感,藉以探討人工智能、集體意識與身體感的關係。

作品年份、媒材、時長 /

2020

單頻道影像,雙聲道聲響,即時運算程式

王連晟 Lien-cheng Wang

〈地平線-海洋 Horizon-sea〉作品介紹

〈地平線-海洋〉是一個創作計畫的一部分。藝術家撰寫了一個可設定關鍵字的程式,連上搜尋引擎,將圖片即時運算成影片並自動校正位置,讓物件集中在畫面中間。此版本的關鍵字為地平線與海洋。

搜尋引擎上的圖片都是人們所上傳,搜尋結果代表著所有人對這個詞彙的想像與共同經驗。然而,將這些圖片並置在一起又產生一種陌生的身體感,藉以探討人工智能、集體意識與身體感的關係。

作品年份、媒材、時長 /

2020

單頻道影像,雙聲道聲響,即時運算程式

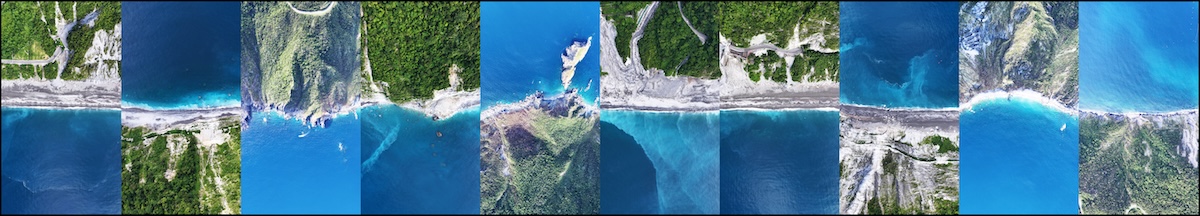

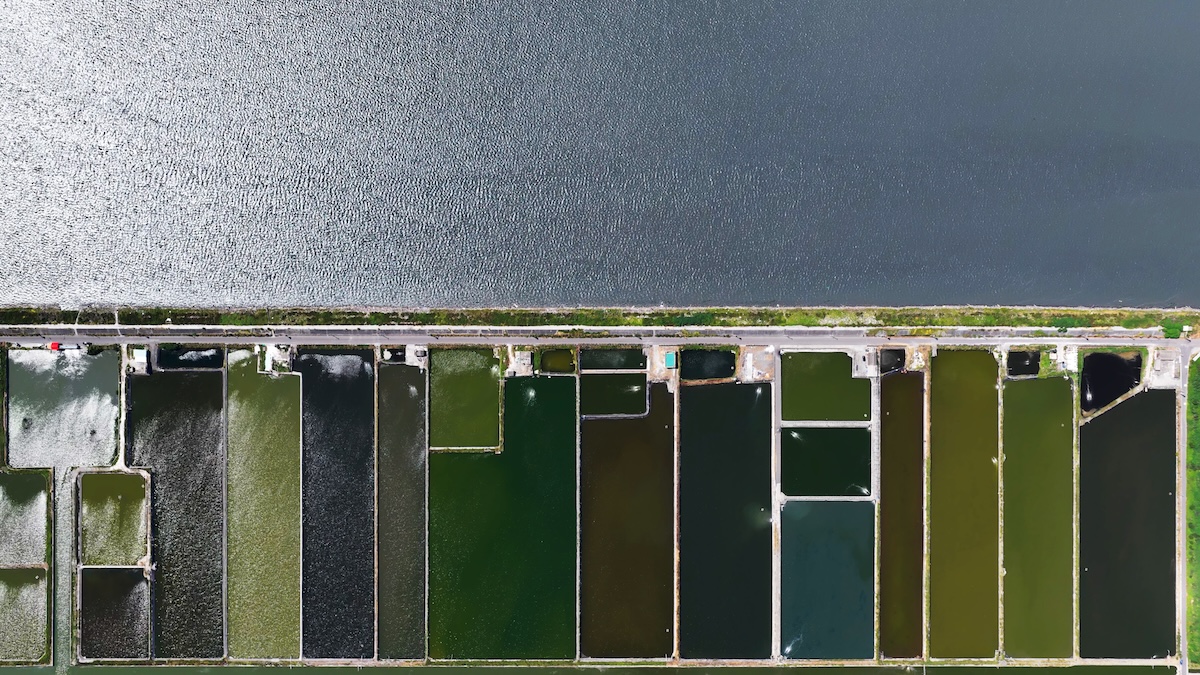

黃翰柏 Han-Po Huang

〈移動的疆界 Moving Frontiers〉作品介紹

人們在各種移動中,跨越山巔、走讀平原、穿越海洋,從此地抵達他方。這無垠視界並非終點,而是下一個地方的開端。

「地方」作為集體記憶的載體,凝聚個體的感知與情感;當空間顯現皺褶與痕跡,也映照出持續更迭的位移與想像。身體的移動性穿梭於邊界之間,不僅顯示實體的距離與可見的「地方」,也指向感性層面的「他方」。

本作品試圖解構「地方」既有的界線與規範,回應人類在邊界之間不斷移動的經驗,並思辨在社會變遷下,人們如何重構對土地的情感與認同。

作品年份、媒材、時長 /

2025

10頻道錄像裝置

蔡宜婷 Tsai Yi-Ting

〈風與自然的樣子 The Form of Wind and Nature〉作品介紹

染上自然色彩的葉片,隨著季節流轉展現不同的姿態——從新生的嫩綠,到繁盛的濃蔭,最終歸於凋零的靜謐。這一輪迴,如同自然循環中永恆的流動。葉子在風的頻率中化為風的形狀,自由搖曳,織就動態的和諧節奏,與環境彼此依存。於時間的河流與生命的循環裡,它們不斷延續,書寫無盡的存在。

作品年份、媒材、時長 /

動力裝置

金車文藝中心承德館

李鍵 Kin Li

〈遺城 The Realm of Victoria〉作品介紹

〈遺城〉以香港「維多利亞城界石」為隱喻,探討歷史記憶的消逝與邊界的重構。界石作為殖民政權疆界的實質標記,曾清晰界定城市的範圍,隨著政權更替與城市發展,面臨被移除、遺失或遺忘。界石的消失不僅是空間符號的淡出,也象徵歷史集體記憶的流失,折射出身份與歸屬的流動與不確定。作品透過 3D 動態影像重構這些失落地景,於虛實交錯的場域中,不僅是殖民歷史的回望,而是權力、歷史與想像交織下的臨界狀態,一座處於遺忘與臨界之間的邊界之城。

作品年份、媒材、時長 /

2024

多頻道錄像裝置,彩色,有聲

林.索科謙李納 Lim Sokchanlina

〈給大海的信 A Letter To The Sea〉作品介紹

2015 年,國際新聞媒體發現泰國漁業存在海上奴工問題。狀況很多,包括虐待工人、人口販賣、吸毒和販毒、與家人失聯、多年無法上岸等。

2017 年,泰國改革了漁業法規。奴役行為在寮國、緬甸和柬埔寨均存在。我走訪了在泰國南部許多海域的柬埔寨漁民,包括北欖府、春武里府、羅勇府、桐艾府、龍仔厝府、宋卡府和北大年府。藝術家Lim Sokchanlina決定寫一封信,並在閣骨島的海底朗讀這封信。閣骨島是柬埔寨戈公省附近,泰柬海上邊界的一個島嶼。〈給海洋的一封信 A Letter To The Sea〉這是一部海底製作的朗讀表演影片,獻給在泰國受奴役的柬埔寨漁民。

作品年份、媒材、時長 /

2019

錄像裝置,彩色

林.索科謙李納 Lim Sokchanlina

〈包裹未來II Wrapped Future II〉作品介紹

紅色高地的山風吹向森林,接著流向中央的大地與河流,掀起波濤,匯入海洋。

柬埔寨的6個月酷暑和6個月雨季,營造出美麗的光影與氛圍景象。四季與時間世世代代過去,留下痕跡、傷痛與記憶,展現在當下,但不知未來為何。

我一直在追尋的未來,充滿了不確定性,是脆弱且遙不可及的。

你雙眼所見不一定是真實的!它到底是什麼,並不清楚。是破壞,或只是你眼中的陰影?

這景象讓我獨自停駐片刻。我的情緒似乎放鬆下來;陷入無意識,進入了夢境,對眼前的現實感到困惑。這現實令我無法辨識。或許你也曾經跟我一樣困惑。

精心擺設放置的鮮豔工業柵欄,與周邊強大神秘的自然環境形成對比——神奇地轉變成不受拘束也意想不到的體驗。

作品年份、媒材、時長 /

2017

攝影沖印,錄像

林汶澤 Wen-Che Lin

〈mmt_01〉作品介紹

〈mmt_01〉是一件結合 3D 影像創作的裝置作品,採用非線性敘事結構,營造出一系列同時發生或相互交錯的、不確定且不合邏輯的圖像與片段。這種結構,源於創作者在回憶特定情境時,腦海中往往浮現來自不同分支、彼此矛盾卻並存的圖像。

此計畫靈感來自影集《黑鏡》、動畫影集《愛x死x機器人》,以及乙一小說《如果我的腦袋正常的話》。這些作品的共通點在於:故事雖在不同章節或集數間缺乏連貫性,卻共享同樣的氛圍與符號。比如《黑鏡》多集中反覆出現的同一首歌,或乙一小說裡於不同情節下出現的相似怪異現象。

作品年份、媒材、時長 /

2022

3D動畫影像,聲音,木作裝置

林汶澤 Wen-Che Lin

〈mmt_02〉作品介紹

〈mmt_02〉作為〈mmt_01〉的延伸回應,嘗試在排除龐雜資訊、聲音與影像後,留下極簡的景象,一位虛擬世界中的人物(反應作者)漂浮於河岸,無聲無息、情感冷凝。此種靜止的浮動,既是對前作碎片化暴力的反差,也是對數位洪流中自我狀態的凝視。

作品年份、媒材、時長 /

2023

3D動畫影像,聲音,木作裝置

林汶澤 Wen-Che Lin

〈mmt_ads〉作品介紹

〈mmt_ads〉探討當代社群媒體中鋪天蓋地的廣告現象。

在這個演算法主導的世界,廣告不僅僅是單純的訊息傳遞,而是透過「Hook」(鉤子)、「共鳴」、「CTA」(行動呼籲)、「Big Promise」(大承諾)等一系列專業術語與心理策略,精準地被大數據推送到每個人眼前。

這些推送邏輯並非中立,它們反映了當代人觀看影像的習慣:短、快、刺激、重複。隨著影像拍攝與剪輯技術的普及化與低門檻化,大眾生產影像的速度呈指數型增長,資訊因此變得更加泛濫。

這種過量生產與持續推送,不只擴張了資訊的普及程度,也直接改變了人們對資訊的耐心與專注模式,觀眾被訓練成期待即時滿足、快速轉換,耐心逐漸下降。

作品以演算法塑造的觀看文化,映射觀眾不只是「接收者」,而是整個影像洪流中的一部分。

作品年份、媒材、時長 /

2023

3D動畫影像,聲音,木作裝置

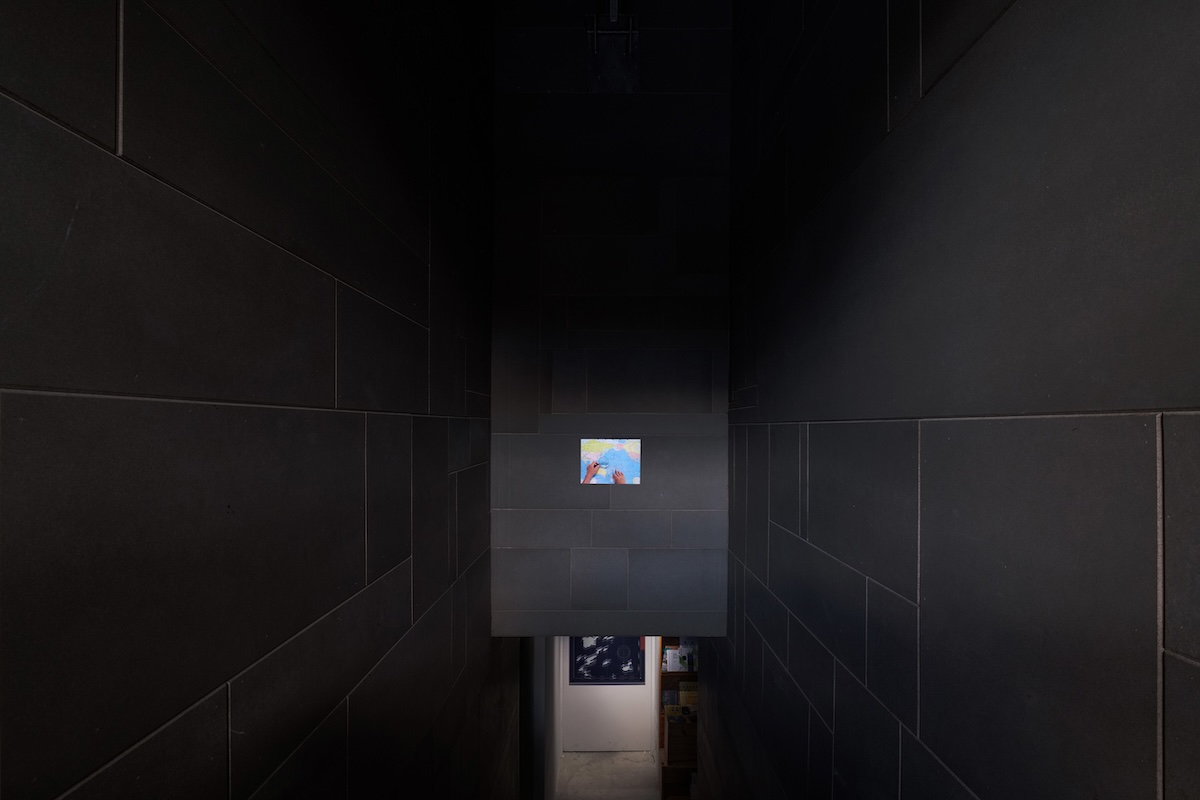

湯雅雯 Tang Ya-Wen

〈序 沿著鉛筆走II Preface: Following the Pencil Trace II〉作品介紹

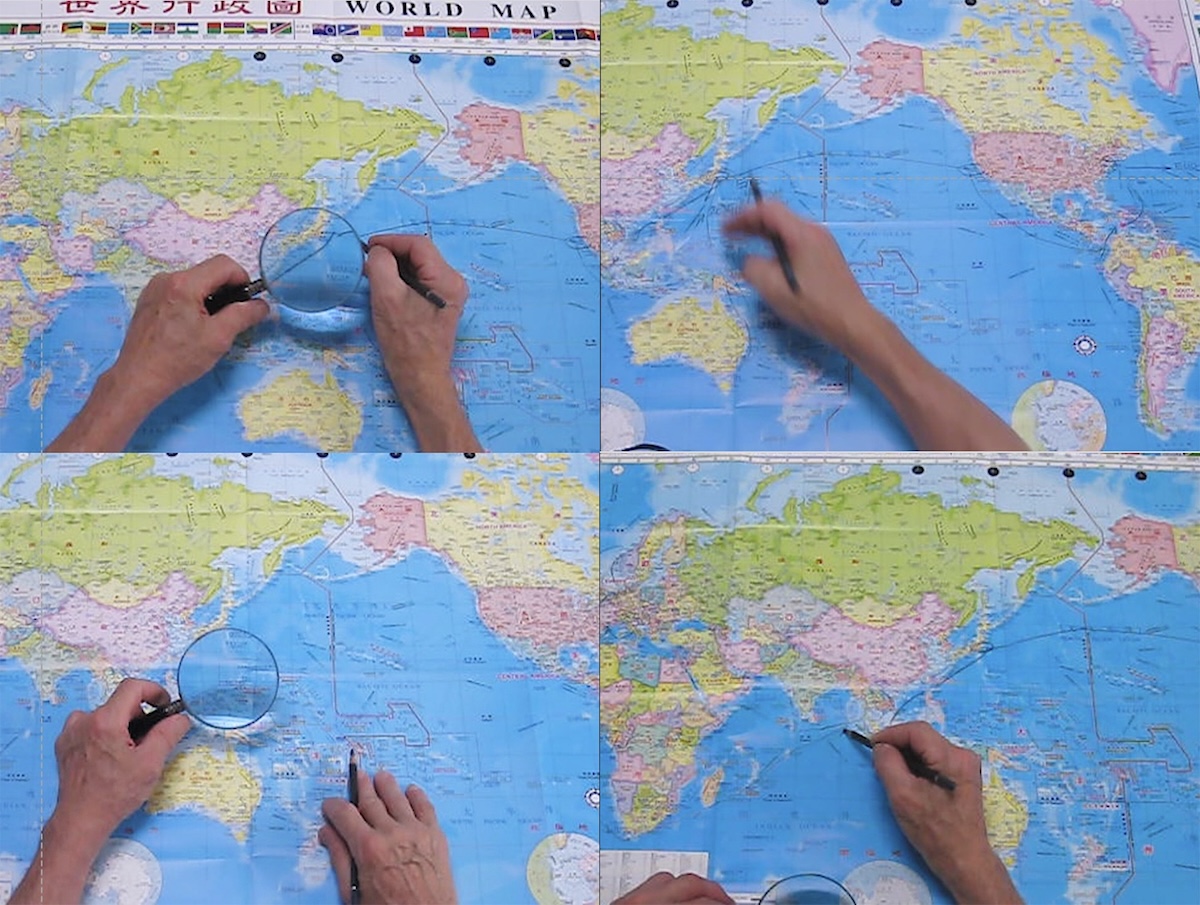

〈序 沿著鉛筆走II〉作為本系列作品的前言,影像中拿著鉛筆的手不停游移與點劃,視角也因手持的放大鏡而有改變,在此刻將過往的體驗濃縮在這張輕薄的世界地圖上,那枝筆,快速而俐落地帶領我們駛向全世界。那雙粗獷、厚實、血管明顯、帶有皺紋及斑點的手,用清楚且熟練的筆鋒帶著我航過他曾經到過的地方。

作品年份、媒材、時長 /

2019

單頻道錄像

湯雅雯 Tang Ya-Wen

〈船上同事、高職同學、櫃台小姐、船員管理處職員 Coworker, High School Classmate, the Receptionist, and the Port Company Worker〉作品介紹

此件多頻道錄像由四段人物敘事展開,從〈序 沿著鉛筆走II〉世界地圖裡所點劃的地點上發酵與移動,將故事慢慢地連成一條路徑,即是那艘船曾經到過的地方。每個角色間隱含著若有似無的關聯,異口同聲地描述著他們所看到的「他」,而那個「他」是誰?又可能指向著什麼?在這個主體建構的過程中,同時召喚著我腦海裡想像的情景,亦步亦趨地貼合著現實的假想敘事。

作品年份、媒材、時長 /

2019(2025 重新剪輯版)

多頻道錄像,紙張

活動資訊

2025臺北數位藝術節以「層疊的海平線」為題,精心策劃兩場聚焦創作脈絡與主題探討的藝術家座談,作為本屆教育推廣的核心,深入剖析邊界、地景與數位感知等關鍵議題。活動同時延伸至河岸瑜珈、手機攝影與親子律動等體驗式課程,邀請觀眾透過身體感知與場域互動,讓展覽不再只是觀看,更是參與與共感的實踐。

藝術家講座

邊界流動中:藝術家講座 I

個人生命經驗的移動與遷徙,如何影響我們對國族疆界的認知?當我們的生活軌跡不再被單一界線所定義,我們理解的自身與世界,又將產生什麼樣的轉變與流動?本場座談將由四位參展藝術家:Lim Sokchanlina、李鍵、林汶澤與湯雅雯,分享社會個體的生命經驗如何形塑他們的創作內容;如何從「自然疆界」視角,看見「政治疆界」的流動與模糊,並進一步探討,在實體邊界之外,虛擬的、心理的「虛實疆界」又如何影響我們對自身與世界的理解,共同思考關於個人與世界、內在與外在「疆界」的多元與複雜性。

• 活動時間:10/25(六)14:00–16:00

• 地點:金車文藝中心 承德館 4F

• 主持人:蔡士瑋

• 與談藝術家:Lim Sokchanlina、李鍵、林汶澤、湯雅雯

• 活動流程:

14:00-14:10:開場

14:10-15:30:藝術家創作分享

15:30-16:00:綜合對談+現場QA

層疊的數位自然:藝術家講座 II

在數位時代,人造與自然的界線是否已變得模糊?當程式碼建構出想像中的自然意象,當科技之眼捕捉實體地景,我們所認知的「疆界」又將如何被重新定義?本場座談將由三位參展藝術家:王連晟、黃翰柏與蔡宜婷,分享他們如何以創作呈現人造與自然之間的關係。跨越程式、空拍影像與立體裝置,從網路世界中由使用者共同建構的自然意象,到自然與建築邊界的交錯景觀,再到人造與自然共存的感性詩篇,呈現出數位時代下多元而流動的「疆界」,共同思考數位時代下,如何重新定義與自然的互動關係。

• 活動時間:11/8(六)14:00–16:00

• 地點:金車文藝中心 承德館 4F

• 主持人:莊志維

• 與談藝術家:王連晟、黃翰柏、蔡宜婷

• 活動流程:

14:00-14:10:開場

14:10-15:30:藝術家創作分享

15:30-16:00:綜合對談+現場QA

民眾參與活動

海平線流動:優游伸展瑜珈課

在傍晚的大稻埕河岸,由專業瑜珈老師帶領觀眾進行緩慢伸展與呼吸練習,呼應岸邊作品,讓身體在自然與藝術的流動之中,重新感知空間與當下的存在,展開一場內外邊界的對話。

• 活動時間:10/26(日)17:00–18:00

• 講師:Krystal

• 人數/場地:20人,大稻埕延平河濱公園

• 集合地點:大稻埕碼頭廣場活動玻璃屋

• 活動禮品:活動瑜珈墊與網袋

像素轉運站:手機攝影工作坊

引導參與者運用手機捕捉城市地景與展覽作品,結合大稻埕的場域特色與藝術節主題「層疊的海平線」,透過攝影建立個人的城市觀看視角。活動亦將鼓勵參與者即時上傳作品至藝術節IG,參與公共影像展示。

• 活動時間:11/2(日)16:00–19:00

• 講師:閔其慰(手機攝影學會 理事長)

• 人數/場地:20人,大稻埕碼頭廣場與周邊區域

• 集合地點:大稻埕碼頭廣場活動玻璃屋

• 活動贈品:展覽特製觀景窗明信片兩款

城市漂流體:親子肢體律動課

以城市河岸為背景,透過簡單有趣的肢體遊戲與模擬,引導親子模仿河流、潮汐與船舶的律動,從中感知「邊界」的變動與城市的節奏,適合大小朋友一同參與,在遊戲中探索空間與自我的連結。

• 活動時間:11/5(三)16:00–17:00

• 講師:謝筱瑋、謝筱婷(Intw舞影工作室藝術總監)

• 人數/場地:1大1小共1530人,大稻埕延平河濱公園

• 集合地點:大稻埕碼頭廣場活動玻璃屋

• 活動贈品:展覽特製徽章兩款

展覽資訊

2025臺北數位藝術節──層疊的海平線

2025/10/25 (六)–11/9 (日)

每週一休館

大稻埕碼頭廣場 16:00-22:00

(週六日提早自12:00)

金車文藝中心承德館 11:00-18:00

(週五六日延長至21:00)

導覽資訊

<定時導覽>

大稻埕碼頭廣場 每日17:00

金車文藝中心 每日14:00

無需事先報名,請洽現場工作人員

<團體導覽>

請於參訪日三天前填寫表單預約服務

交通資訊

<大稻埕碼頭廣場>

臺北市大同區民生西路底(5號水門)

搭臺北捷運至北門站或大橋頭站,

步行約15-20分鐘

<金車文藝中心承德館>

台北市大同區承德路三段131號

搭臺北捷運至圓山站或民權西路站,

步行約10鐘

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)